大阪、アメ村エリアの高級寿司屋で美味しい魚料理・鮨・割烹のコース料理

長きに渡り

魚を捌いてきた

仕入れた魚を捌く。

それは、

「毎日、答え合わせ」

大阪・アメ村エリアにあります

高級寿司「鮨悦(すしえつ)」。

魚を愛する店主が握る上質な寿司と、系列の魚料理専門店「魚匠 梶」で

培った和食の技術を駆使して

丁寧にお作りする一品料理を、

コースで愉しんでいただけます。

魚は毎朝市場に足を運び、長いお付き合いの業者様から仕入れております。何より大切にしているのは、必ず自分の目で見て選ぶこと。身の張り方や目の光り方、えらは鮮紅色より少し飴色がかった色合いかなど、それぞれの特徴を見定め、脂乗りの良い美味しい魚を厳選しております。

「良い魚を仕入れると

テンションが上がる」

旬とされる時期にとらわれることなく、産地ごとに魚の特徴を見極め、その時々で一番美味しいと判断したものを選ぶことも、味を左右する重要な要素と考えます。買い付けた魚を捌いて質をより入念に確認し、それぞれの個性が引き立つ最適な調理法を導き出す時間が、何よりの幸せです。当店の料理を通して、魚の新たな一面を知っていただければ嬉しく思います。

鮨屋は全ての魚に手を加える

姉妹店の魚料理専門店では、

鮮魚をシンプルな調理法でお出しすることが多いのに対し、

当店の寿司には一手間を加えております。

例えば、振り塩。

味付けや旨味を引き出すためなど魚種によって目的は異なることから、

脂乗りや大きさを見ながら加減を調整します。

時には天候予測を踏まえ、お出しする日を逆算して熟成させることも。

愛情を込めて、個々の魚の良さを余すことなく活かす工夫を施します。

魚をとことん愛する店主の

魚愛を知る

鰆sawara

特徴

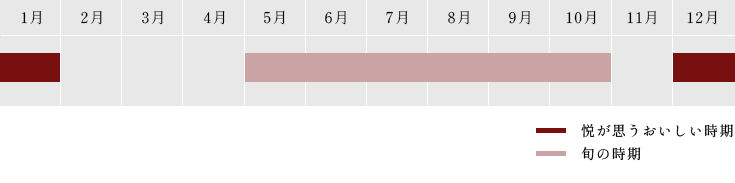

身質がとても細かく舌触りが滑らかで、寿司はもちろんのこと、一品料理でも調理法を選びません。大きさだけでなく、体高(腹部から背中の距離)や身の張り具合も重視して選んでおります。鰆は魚に春と書きますが、より脂がのるのは晩秋から晩冬。この時期の鰆は、焼き物や蒸し物、握りで楽しむのがおすすめです。

鰯iwashi

特徴

12月から1月は、北海道や富山で水揚げされるものがサイズも大きく、とても肥えています。

初夏は、垂水や大阪湾に回遊してくるものが大きさはそれほどではないものの、脂の乗りは抜群です。

鮑awabi

特徴

歯応えと香りの良さが何よりの魅力で、海苔や昆布をしっかりと食べて育った夏の鮑が特におすすめです。やわらかくプルプルに炊いたり、弾力を感じられるようむっちり仕上げたりと、料理によって調理法を変えております。

小鰭kohada

特徴

晩夏から初秋にかけての小鰭は、サイズも良く脂乗りも抜群です。大きさによって呼び名が変わる出世魚であり、「新子(5~8cm位)」「小鰭(8~10cm位)」「ナカズミ(11~15cm位)」「コノシロ(16cm以上)」と、成長過程によってそれぞれ旬を迎えます。

烏賊ika

特徴

透明の見た目が美しい剣先烏賊が、特におすすめです。真夏は身がより厚くなり、大きさも申し分ありません。身はとても硬いため、細かく包丁を入れることで食感を良くし、甘味も引き立たせています。

金目鯛kinmedai

特徴

皮目の赤が鮮やかな、非常に美しい魚です。旬はありますが個体差もかなり大きいため、時期にとらわれず毎日見て触ることで脂の乗り具合を見極めております。とろけるような旨味が秀逸な高級魚です。

【鰆】

個体の大きさにより処理の仕方が変わりますが、当てる塩は少量にとどめ、深く満遍なく塩がいきわたるようにします。大きさに合わせて脱水時間を調整することがポイントです。その後、薄い塩水で洗い、ざるに立てかけて余分な水分を抜きます。少し寝かせて脂を落ち着かせてから玉ねぎ醤油に少々漬け、香りをまとわせてお出しします。

【鰯】

小骨の多さから敬遠されがちですが、丁寧に骨を抜き、皮目から細かく包丁を入れることで、驚くほど滑らかな食感に仕上がります。

鮮度がかなり重要なので、頭と内臓を取り除き、提供する直前まで氷塩水に浸けておきます。提供する際に3枚におろし、小骨を抜きサッと酢水に潜らせて皮目から細かく包丁を入れます。

【鮑】

50度で10分間低温調理した後、68度で蒸すことでコラーゲンをゼラチン化させ、プルプルの食感に仕上げます。裏ごしした肝に鮑の煮汁と卵黄、醬油を加えたソースとご一緒にお召し上がりください。また、一品として提供する際は昆布と酒を入れた塩水で約4時間蒸します。

【小鰭】

小骨が多いものの、塩と酢で締めることで気にならなくなります。個体の大きさに合わせて、開いた身に10分~15分塩を当てます。その後水で塩を洗い落として薄い塩水に潜らせてザルに立てかけます。水気が切れたらシャリの合わせ酢に穀物酢を加えたものに10分~15分浸けます。その加減に職人の力量の差が表れる、寿司屋にとって看板の1貫です。

【烏賊】

捌いた後、ペーパーでしっかり水気を取り手ざくに取っておきます。提供する際に皮の硬い方を縦に無数の包丁を入れます。内側は鹿の子に包丁を入れます。

【金目鯛】

全体に満遍なく塩がいきわたるよう薄く塩を当てます。皮目を炙って提供する場合は、塩を落として塩水に潜らせ水気を切って置いておきます。皮目の美しさを活かす場合は、熱湯をかけてすぐ氷水に落とし、水気を切ります。

悦では鮨以外にも

コースでは、割烹での修業経験もある店主がお作りする一品料理も召し上がっていただけます。

寿司同様に個々の魚の特徴を見極め、味の良さを引き出しておりますので、その日その時の逸品をどうぞご堪能ください。

「誰よりもきっと

魚を捌いてきた」

漁業が盛んな鳥取県の境港に父の実家があり、祖母が市場で働いていたこともあって、小さい頃から市場に行ったり釣りに出掛けたりと、魚が身近な環境で育ちました。就職後は和歌山県のスーパーの鮮魚部門に配属され、1日に鰤を10本捌くような日々の中、転機が訪れます。ある日外食で訪れた店舗で料理人の技に魅了され、自身もその道を進むことを決意しました。そのきっかけとなった割烹で修業を重ね、29歳で独立し魚料理専門の「魚匠 梶」を開業。より魚を美味しく召し上がっていただきたいという想いから、開店20年目の2024年に「鮨 悦」を新たにオープンし、今に至ります。

店主梶谷 伸一